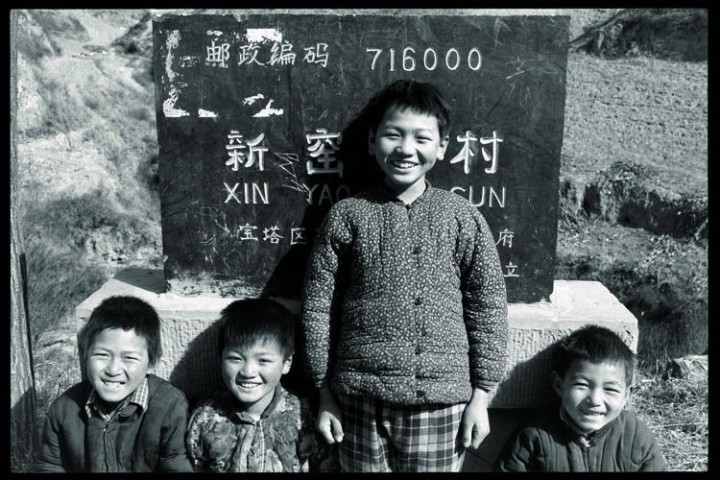

三十载光阴流转,新窑子村家庭户从58户增长到116户,人口从236人增长至348人,人均年收入从200元跃升至几千、几万、甚至几十万元不等。从黑白胶片到彩色数码,新窑子村那些沉淀在黄土地里的记忆盛鹏配资,如何被记录下来?

本期,拍者君请到了摄影师黑明,和我们讲述新窑子村的变与不变。

拍者:记录新窑子村30年来,从最初可能的“外来者”“闯入者”到如今被视为“老朋友”,您经历了一个什么样的过程?

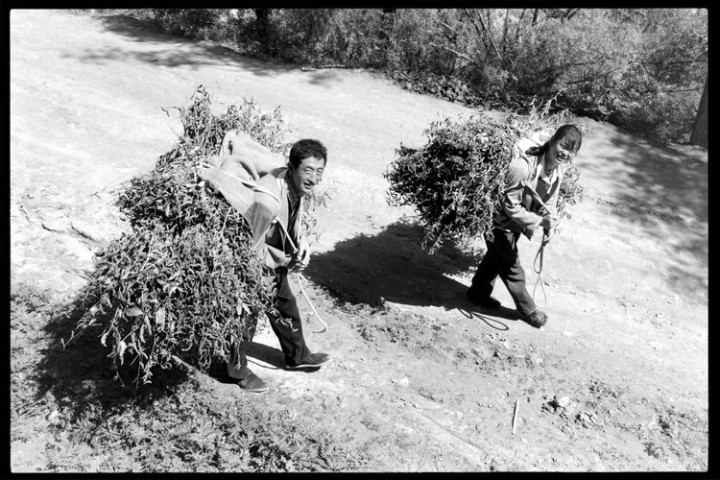

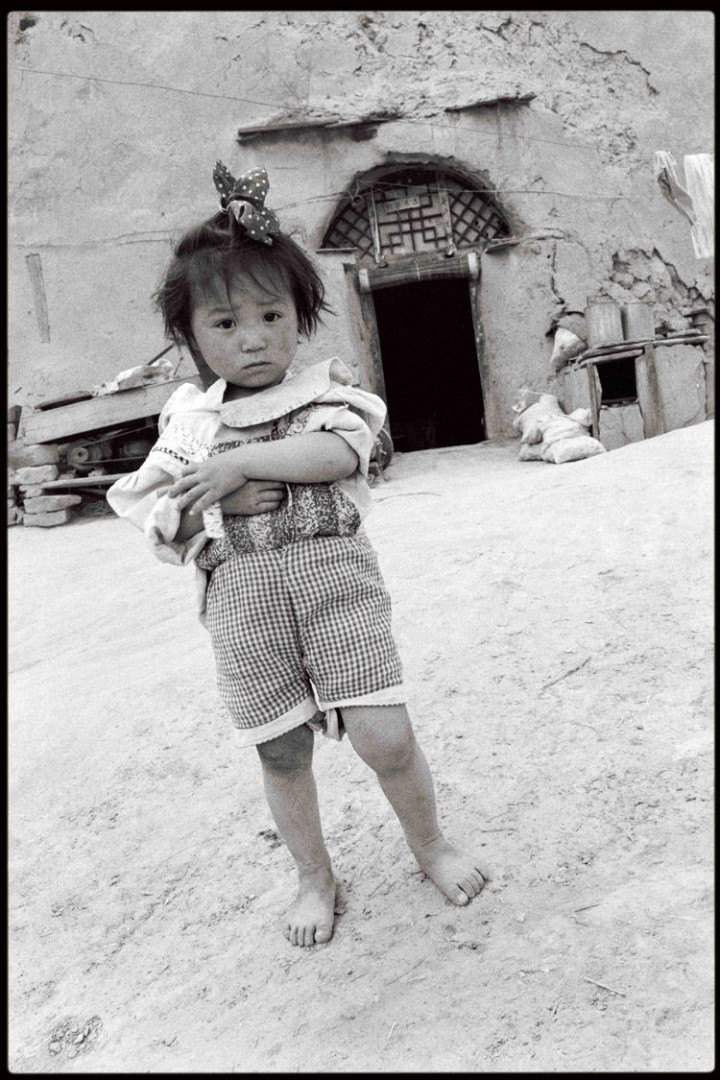

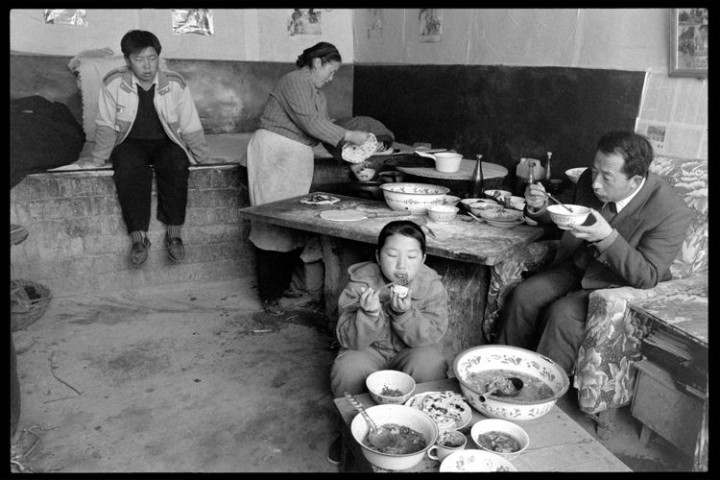

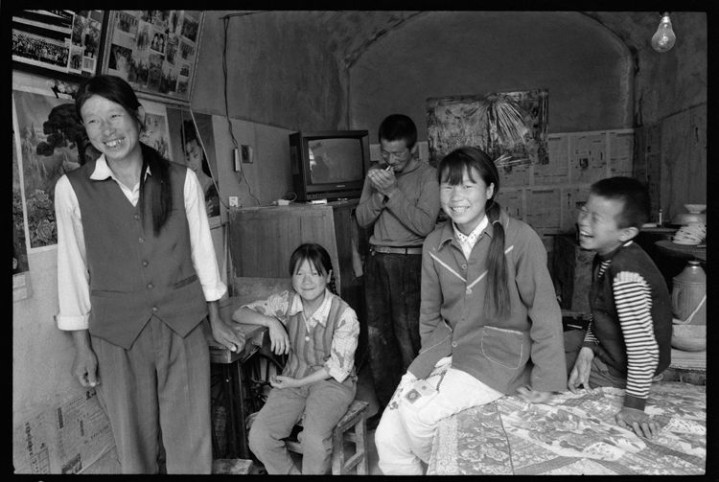

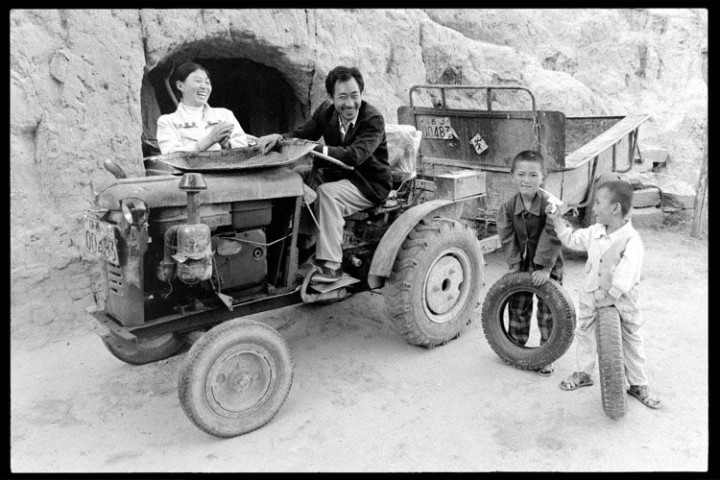

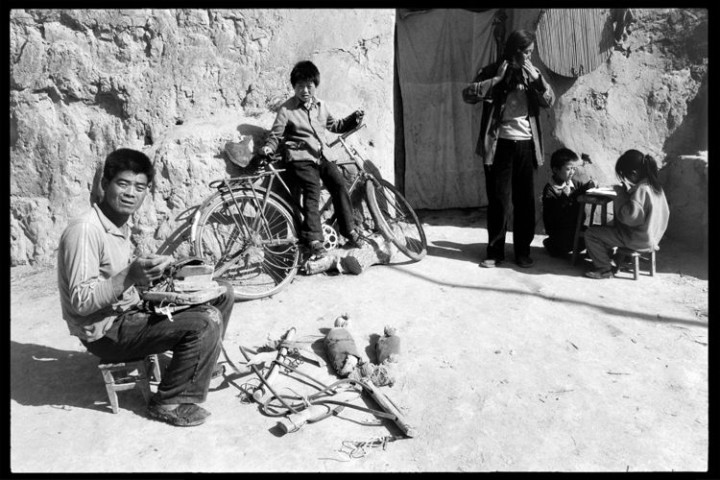

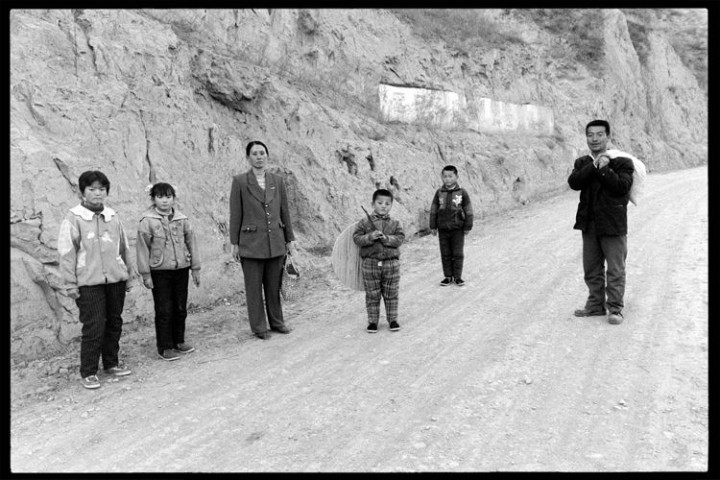

黑明:1996年我刚去的时候,全村人都把我当成了香港派来的特务,在新窑子村待久了,他们再也不拿我当坏人,每逢过年过节,村里人都会叫我去吃饭,我也会给每家每户认认真真地拍一张全家福。那时我拍的都是黑白照,但村里人都喜欢彩照,当我得知有些婆姨女子在背后议论说我不会拍彩照的时候,为了弥补村民的遗憾,我特意买了一台一次成像的照相机给他们拍彩照,而且当时便可将照片送给他们,使得他们认为我终于学会了拍彩照。再后来,无论他们躺在炕上,还是钻进被窝,我怎么拍都没人干涉,甚至完全不在乎我的存在,使我的拍摄更加随意,照片更加生动,更加自然。

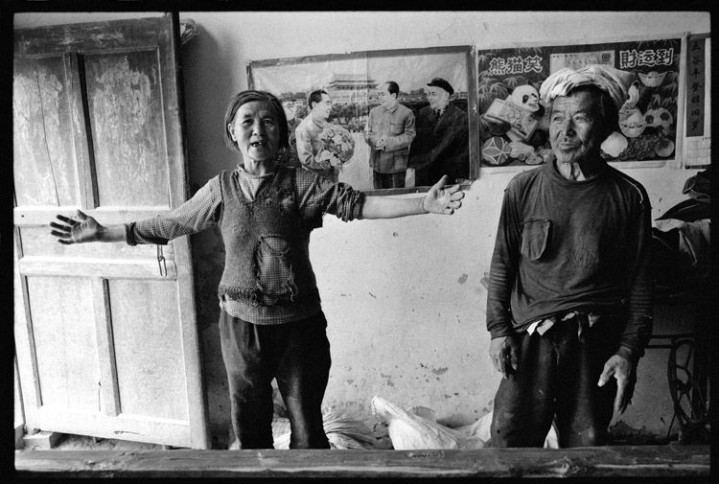

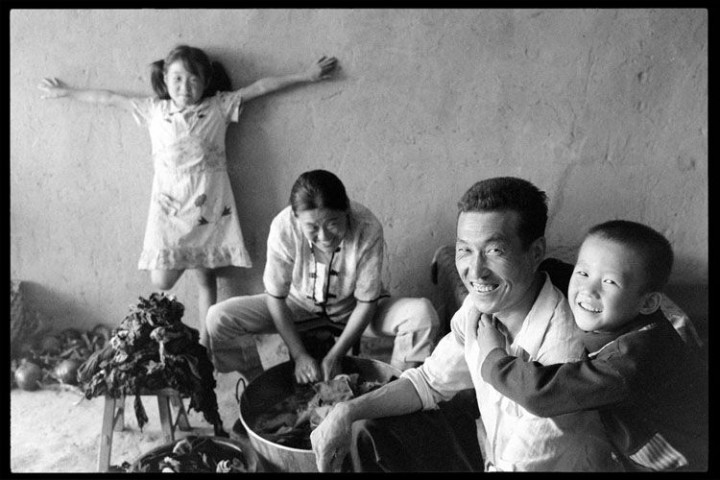

白海生夫妇在自家窑洞里。

拍者:从1996年到2003年,是您记录新窑子村的第一阶段;2004年到2025年,是记录的第二阶段。这样的阶段是如何划分的?开始第二阶段的拍摄,是发现了什么新的视角?还是感到有“未尽之言”?

黑明:原本想用纪实摄影的方式,记录新窑子村的十年发展史,但在拍摄到第八年的时候,赶上了建村100年,于是2004年出版了《100年的新窑子》摄影集。

当时影集虽然出版了,但我并没有放弃对新窑子村的关注,也没有刻意地划分拍摄阶段。三十年来,我一直都是自然而然地出入新窑子村,享受那种无拘无束的自由拍摄。

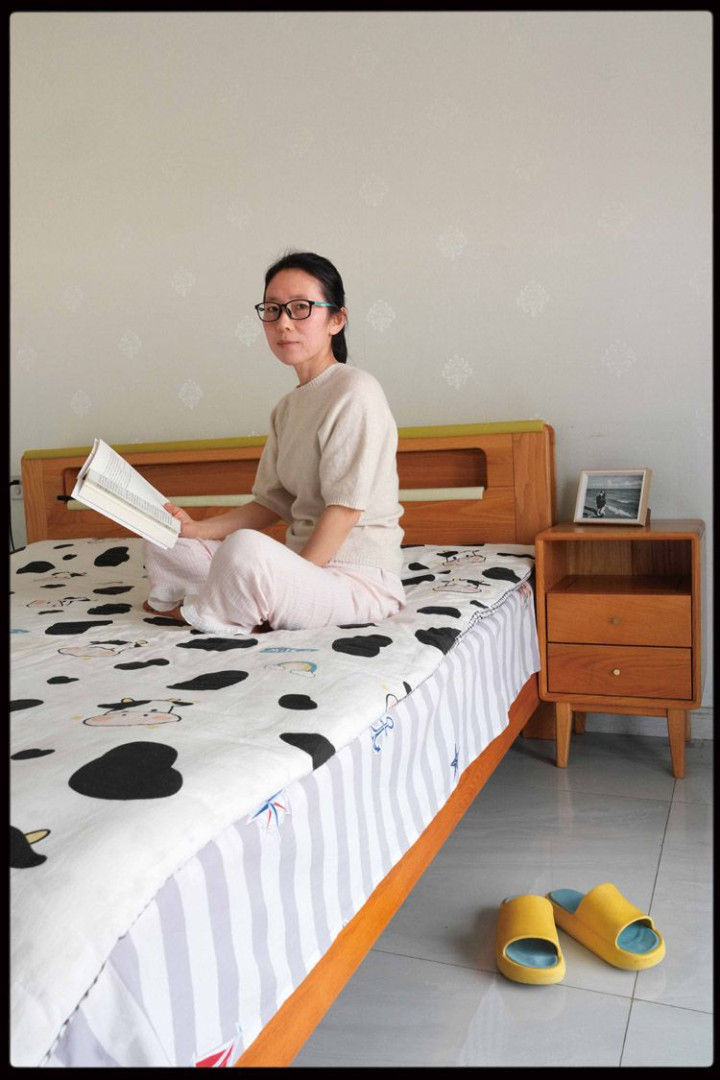

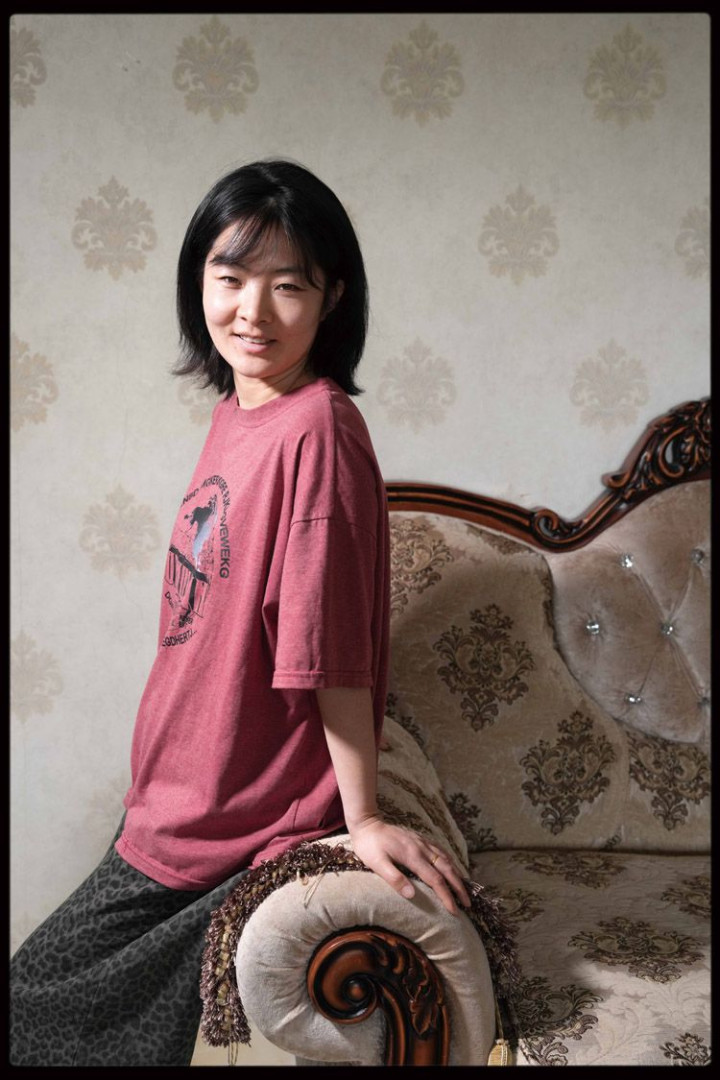

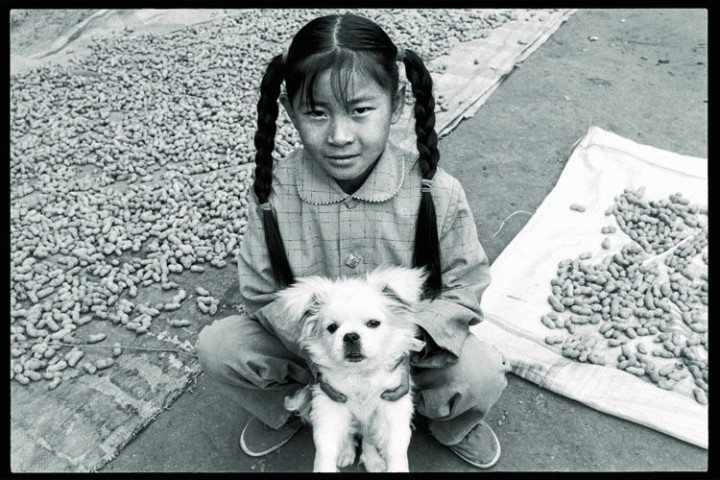

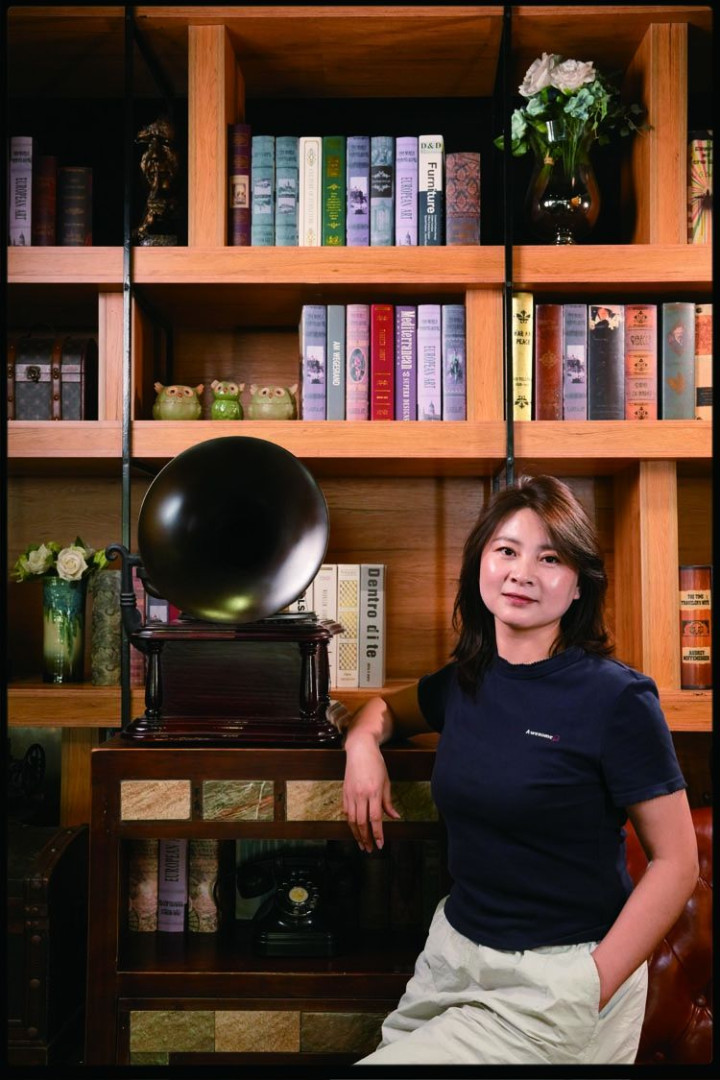

白莲花盛鹏配资,1987年1月4日生于新窑子,美术教师。

拍者:跨越这么长的拍摄,您使用的拍摄介质和创作手段有没有什么变化?

黑明:最早我用的器材是两台徕卡M-6小型照相机,这两台相机一直用了十几年之后,又改用为索尼数码相机。

至于整本画册的创作手法,多年来主要采用了记录摄影的方式,与此同时,也用过几种不同表现形式,如体现村民真实形象的标准像、村民邀请我去拍摄的全家福、最近特意去延安拍摄的环境肖像等。

拍者:您记录新窑子村的第一阶段拍摄、编辑与后期整合,有提前的构思策划还是依靠随机偶遇?

黑明:无论第一阶段还是中后期的采访拍摄,肯定是有一些计划和前期的构思和想象。

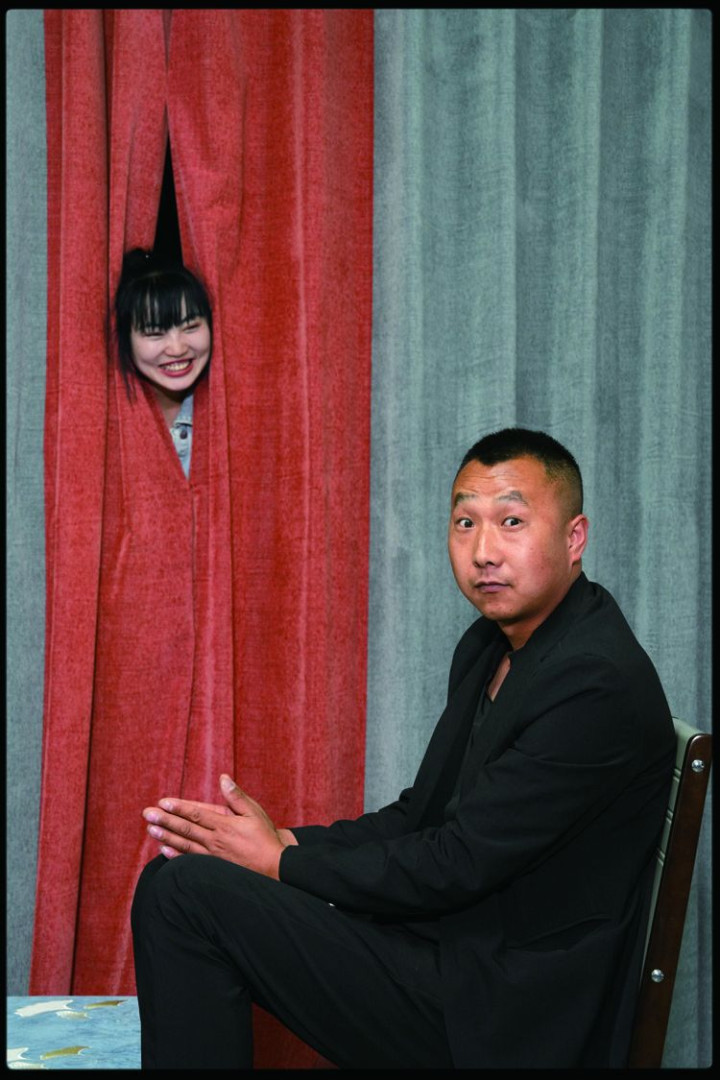

但这次的“新肖像档案”系列照片,并不是很早的计划,而是一个临时产生的想法,这个想法主要来自这本画册的责任编辑朱羽弘女士,她在今年四月份的时候向我提出,画册中最好再加入一些能够反映新窑子变迁的彩色照片,当我翻出近几年在新窑子村拍摄的彩色照片时,觉得东一张、西一张,并不整齐,于是我便希望重新拍摄一组“新肖像”。

高慧,1994年10月29日生于新窑子村,小学教师。

盛鹏配资

盛鹏配资

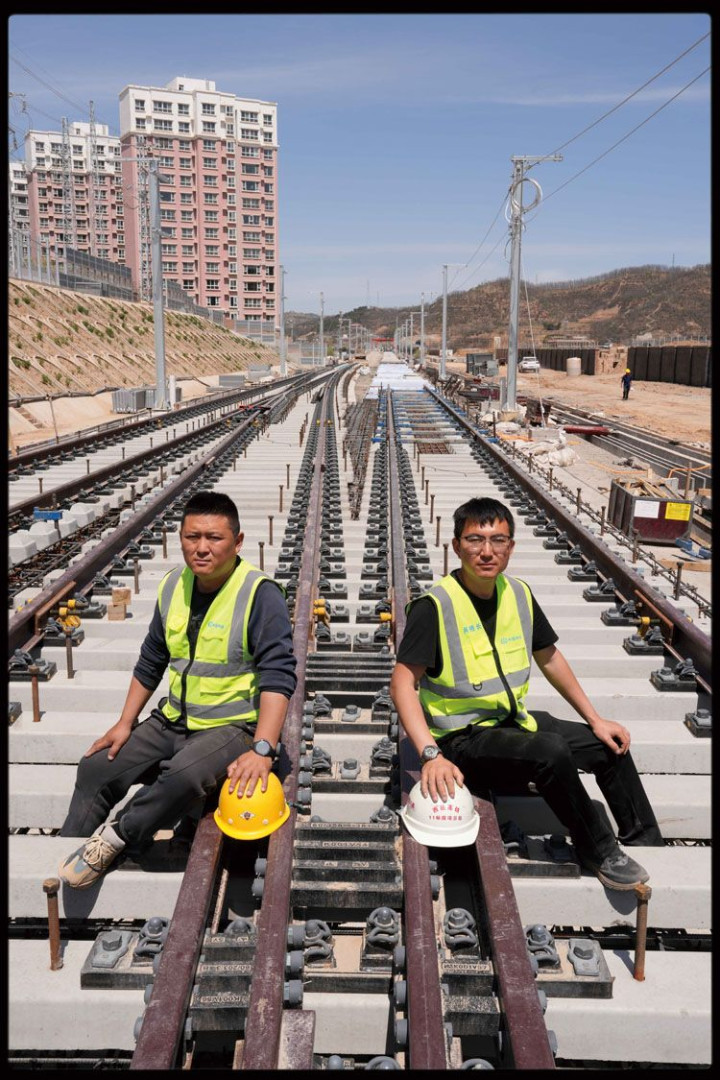

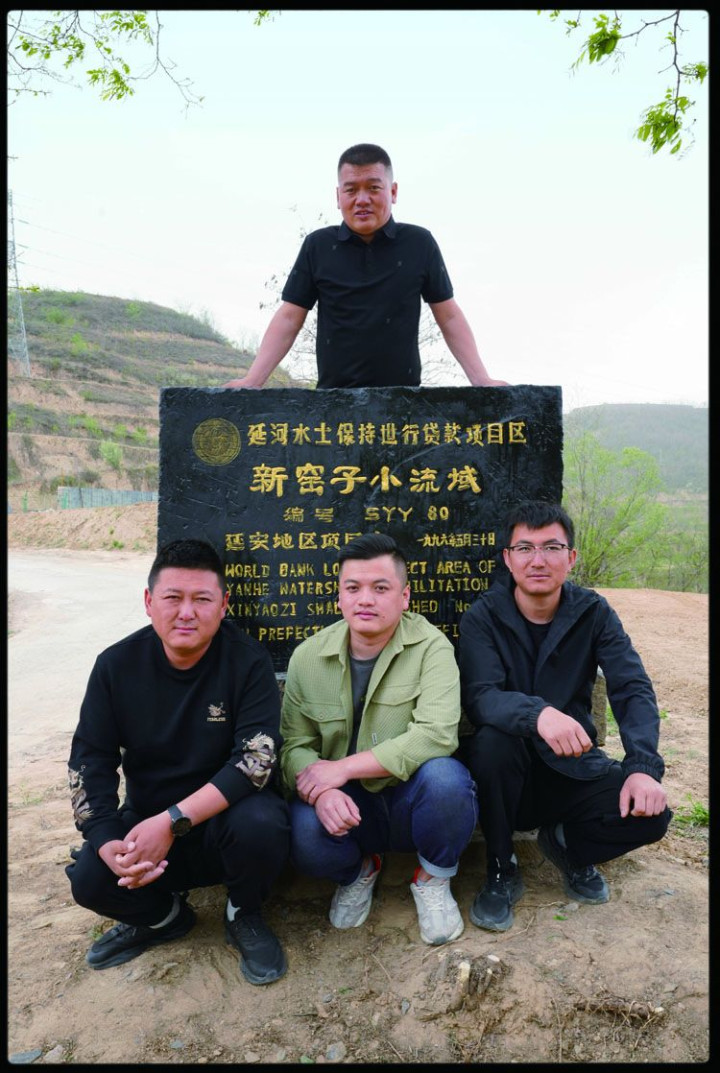

高强,1990年2月4日生于新窑子,吊车司机。高刚,1992年8月11日生于新窑子村,铁路建设网格长。

拍者:这数十年的持续记录,“新窑子”对您而言意味着什么?它是否已成为您生命和创作中一个特殊的“锚点”?

黑明:在新窑子村的三十年,其实早就不是为了拍摄而拍摄,而是内心早就把那里当成一个释放各种约束的地方。因为那时村里没信号接不到电话,也不用顾忌什么话能说,什么话不能说,少了很多烦心事,所以在新窑子不仅有新鲜的空气,也有一种和谐的生活氛围,对于我的摄影来说,更是需要随意的表达和自由的释放。

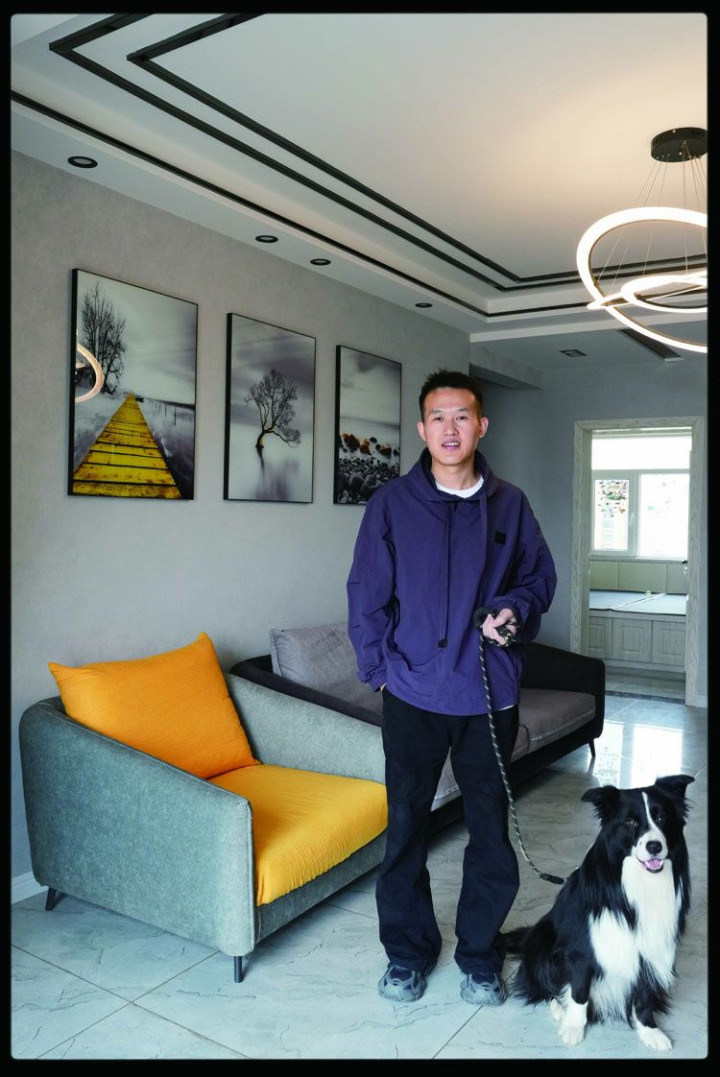

高涛,1992年11月15日生于新窑子村,婚礼摄影师。

拍者:在您跨越数十年的镜头里,“新窑子”的哪些变化最让您震撼或感慨?

黑明:三十年里,无论他们的物质生活,还是每个人的思想转变,都是我亲眼目睹和亲身经历的,尤其最近对新窑子60多名年轻人的采访拍摄,更是见识了他们的人生观和价值观的巨大变化,那种变化不得不让我感慨万千。

张莉,1989年8月1日生于新窑子村,自由职业者。

随着时代浪潮的冲击,新窑子村的变化早已无法阻挡。村里的年轻人有的去了福建、有的去了新疆、有的去了浙江、有的去了甘肃、有的为了打工和谋求幸福生活,他们远走他乡;有的为了子女教育和改变未来而坚定不移。正如今年五月,我在贵州六盘水采访拍摄的新窑子村外出打工的丁瑜所说:“新窑子人的观念早已彻底改变,尤其我们这一代,不仅保持了先辈的吃苦精神,更是建立了一种创新思维。”的确,在我这次拍摄的62张照片中,很多人选择的职业大不相同,正是用这种不同的职业选择,体现了他们勇于创新的精神。

拍者:有没有某个或某些特定人物或家庭数十年的命运轨迹让您动容?能否分享一两个最具代表性的故事?

黑明:三十年间,村里有很多人的家庭和命运轨迹都产生了巨大变化,正如二十多年前,马治英竟然还不知道“身份证”的用处,并且将自己压在箱底崭新的“身份证”当成纪念照,赠送与我作为纪念。现在的马治英,早已成为一名“地勘专家”,收入颇丰,只是按照现行制度,他依然保留着农民户籍和农民身份而已。包括他的儿子马志贵也早在二十多年前就去了北京闯荡,随后又去了广州,最后去了浙江,现在生意做得红红火火,子女们不知乡音,操着满口的浙江话,让马治英在孙子面前不知所措。

拍者:您如何看待现代化进程中乡村不可避免的“乡愁”消逝?您的影像记录本身,是否也在参与构建一种新的、关于变迁的“乡愁”?

黑明:随着时代的变迁,新窑子村目前全村户籍人口348人,常住人口还不足40人。记得当年我去新窑子村过年,年的氛围非常浓烈,如今过年却是冷冷清清,家家户户的院落空空荡荡。村头的“人市”空空如也,学校的读书声早已不复存在。好在新上任的村民委员会主任高阳年轻有为,雄心勃勃,建村史馆,号召青年返乡,希望500亩的耕地再次开花结果,从而吸引飘落在各地的年轻人回到故乡,重振新窑子村文化经济的发展。

拍者:您希望通过漫长的新窑子村的记录,表达什么?

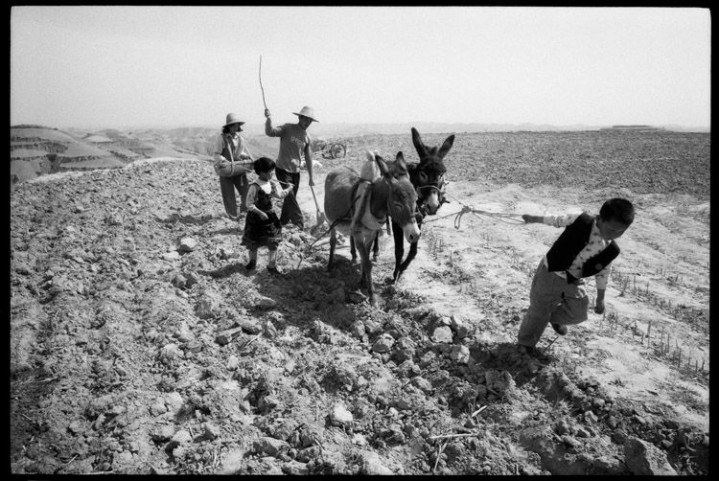

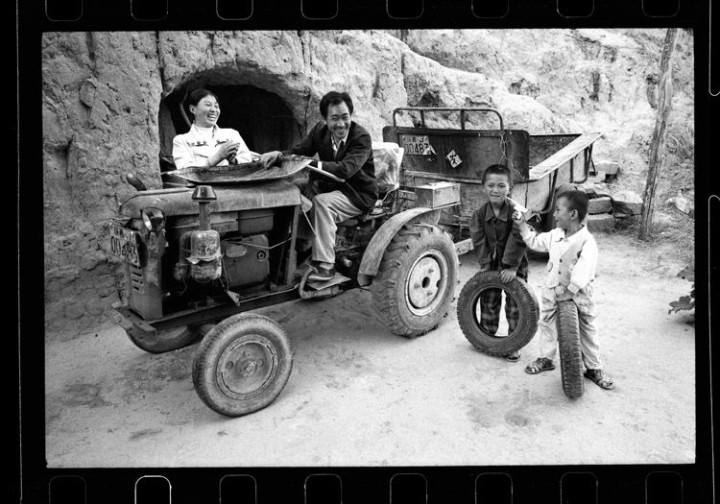

黑明:对新窑子村来说,三十年不算长,对我来说,三十年已经不算短。当年的孩子已经成长为中年人,当年的老人已经有几十人离开人世;那时人均年收入一两百元,现在有的人年收入已经变成了几千、几万、几十万元不等;当时全村只有三个中专生,现在有数十名中专生和大学生;当年的老土窑早已变成了新石窑和新砖窑;土路早已经变成了柏油马路;当时全村仅有一辆小四轮拖拉机,如今已经增长为99辆汽车。

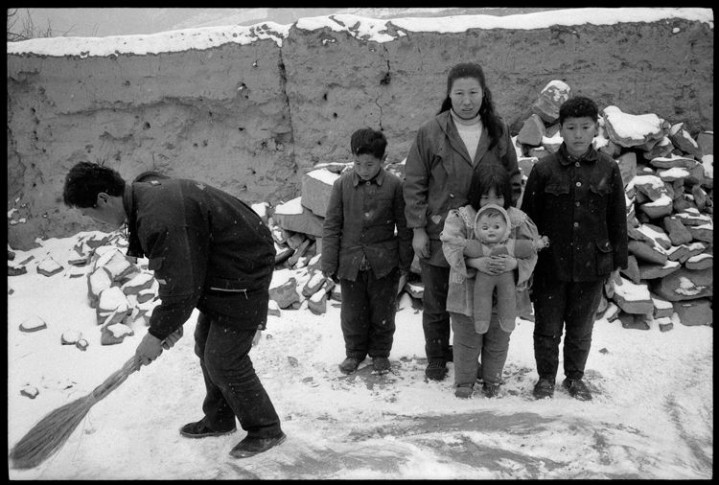

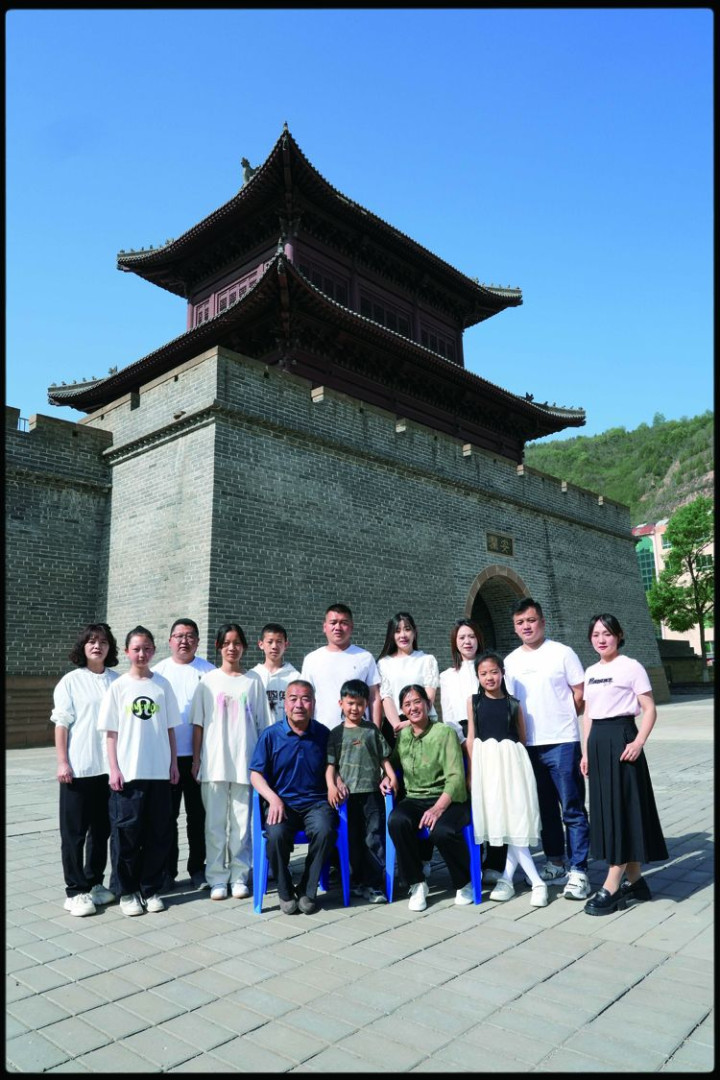

高志忠贺梅夫妇和女儿高婧、高虹、儿子高阳、高旭。

高志忠、贺梅全家合影。

《100年的新窑子(珍藏版)》2025年7月由浙江摄影出版社出版。

《100年的新窑子(珍藏版)》不仅承载着新窑子一个多世纪的沧桑巨变,也见证了新窑子30年的历史变迁,更是让人看到中国农村正在经历几千年来最深刻的变革。

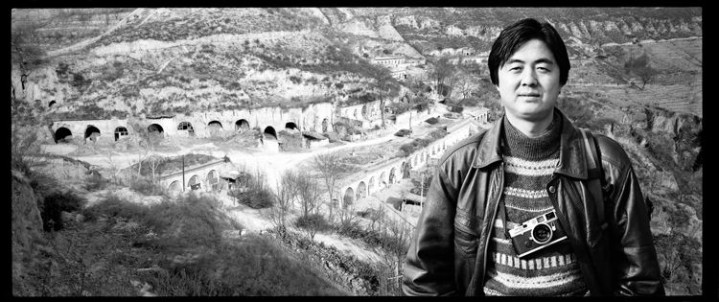

1996年,黑明在新窑子村。

黑明,1964年生于延安。曾任中国青年杂志社摄影工作部主任、中国摄影家杂志社社长,国家一级摄影师。享受国务院政府特殊津贴。

出版有《走过青春》《记忆青春》《西藏影像》《公民记忆》等30余种摄影集、随笔、访谈和田野调查等专著,在国内外多次举办摄影作品展览。

先后两次获得中国摄影金像奖和中国当代摄影师大奖、中国人像摄影十杰、人民摄影家等奖项和荣誉称号盛鹏配资。

启泰网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:易策略 热闹的“动物园”

- 下一篇:58配资 政策性金融发力守护黄河安澜